资讯 / 资讯 / 姚晨唯一的错,捧她捧得太低调

有这样一部院线片。

上映半个多月,豆瓣看过仅千人。

为了拜访它,Sir专门挑了清明节阴雨连绵的下午。

与现实不同的是。

银幕里,阳光明媚,春色大好。

不仅如此。

当电影结束,Sir那场的所有人,都等到字幕放完,才陆续起身离开。

被刺中,被打动。

因为这样一部缓慢而壮美的电影,足以让你抽离于格子间的压抑,沉闷的日常。

陷入广阔的沉思——

关于生死。

关于女性。

关于我们每个人脚下那片土地。

脐带

制片人曹郁、姚晨。

熟悉的仅此而已。

导演演员都是生面孔,题材,更是珍稀。

蒙古族由于崇尚“逐水草而居”这样的游牧文化,没有儒家思想里等级分明的尊卑概念。于他们而言,亲情二字,更贴近血脉粘连间那股自然的呼应。

母亲,母爱。

这是一个母亲和儿子的故事。

但在Sir看来,更像一个女人和男人的故事。

当生命来到尽头,人类沧海一粟。

所有人的社会身份都被剥去,除了赤条条来去的肉体,究竟还会有什么被剩下?

这不仅是电影的主题。

也是人类共通的母题。

01

子宫

阿鲁斯,典型文艺青年。

“北漂”的收入来源是写写歌,做音乐,混口饭吃。

蒙古语和马头琴,是草原赋予他的核心竞争力。

这天正表演时,一个电话打来。

阿鲁斯想了想,没理。

是他与母亲的关系不好吗?

并不。

因为当镜头跟随这个年轻人从北京摇回老家,我们才看见那通来电被刻意忽略的原因。

阿鲁斯的妈妈患有阿尔兹海默症。

平日都是阿鲁斯的哥哥大嫂照顾她。

老人家整日神志不清,不是乱打电话嚷嚷着要回家,就是到处涂鸦,写写画画。

墙壁上,还留有母亲沾着尿液的大作:一棵奇怪的树。

一半繁茂,一半枯死。

回到老家,亲眼见识过妈妈发病的场景后。

阿鲁斯决定辞去工作。

他毅然带母亲独自回到草原,住回曾经的老房子里,他想,或许妈妈想回家,指的是这个家。

老房子里有父亲的遗物,有兄弟俩小时候的照片,也有母亲年轻时的回忆。

回到老房子后。

心智已经变得像小孩子一样的妈妈,刚开始也很高兴。

在湖中央跳舞。

蹲在墙角,喂蚂蚁吃东西。

和它们耳语:“回家啦,这里就是你们的家。”

儿子想的也没错,妈妈的确想念草原了。

因为只有与死亡相约的人,才明白赴约前生命倒数的可贵。

到了这时。

哪怕是一个被病毒入侵了神智的人,也会在潜意识中寻求依靠。

而肉体越虚弱不能自控,思想对安全感的渴望反倒会更加强烈。

儿子的归来与陪伴提供了安全感。

而回到草原对她来说,更像是孩子回到了母亲温暖的子宫。

倚门而望。

落叶归根。

有了儿子与故乡的依靠,病重的母亲仿佛被开启了最后的灵窍。

——还记得跳舞那幕吗。

她站在湖面的浅滩上,跟着脑海中的旋律晃动身体,咿咿呀呀的,是那么的忘我。

既像情窦初开的妙龄少女,也像在母体中伸展,在羊水中游动的胚胎。

这一刻,她拥有绝对的自由。

下一幕却残忍。

儿子走上前来。

阿鲁斯拿起手中的绳子,捆住母亲,将她拽离岸边。

捆住的母亲被强行拉回到现实世界,而整个过程也犹如脐带牵出的胚胎分娩。

——静谧的世界被迫抽离。

年过古稀的母亲,第一次露出了像刚睁眼婴儿一般的不知所措。

她只能认命地,任凭儿子将自己一点点拽走。

此时,电影的第二层主题才带着不适感浮现。

哪怕回到了草原。

短暂快乐后的母亲,又开始嚷嚷那句重复的话:回家,我要回家。

儿子也终于爆发。

有完没完!

回家,到底要回哪?

02

胚胎

导演很喜欢,也擅长用各种意象表达主题。

片名,脐带。

整部电影从开始到结束,母亲的安危,一直被儿子用一根绳子系住。

日出,他跟着她四处游荡;

日落,她跟着他乖乖回家。

有时母亲在前面,有时儿子在前面,只是中间的维系永远不变。

还有个情节。

大儿子来看望母亲和弟弟,洗过头的母亲玩心大起。

披散着长发,绕着哥俩不断打转。

在两个高大却拿她没有办法的成年男人身上,用绳子绕出一圈圈勒紧的环。

母亲开心极了,露出孩子般烂漫的笑容。

而儿子们却不知所措,傻傻地站在原地。

原来再顶天立地的人类,最初的依靠不过倚仗一根细细的脐带。

生命哪怕孱弱至极,最后的欢愉,也还是基于那一根细细的脐带。

人的来处与归处。

如此赤裸相像。

太阳下山的时候。

大儿子要回城里,要回自己的家了,母亲这才恢复整部电影中为数不多的清醒。

她看着儿子上车发动引擎,像草原上苍老的母马看着小马踏蹄远去的背影。

暖金色的余晖下。

只有长长的、杂乱的鬃毛,在风中飘荡。

“我的小鸟们都飞走啦”

电影开始出现第一个转折。

还记得墙壁上的那棵树吗。

某天夜里,一个醉汉酒驾冲进老宅,把土坯墙撞出一个大洞。

没办法,母子俩只好先用白色的塑料膜把洞封起来。

但这显然连权宜之计都算不上。

因为在草原的暴风骤雨之中,白色的塑料膜,脆弱到像一层羊水将破的胎膜。

摇摇欲坠的老宅再难住下去。

也是在这个晚上,母亲与儿子的身份,第一次发生了互换。

面对屋外呼呼的风声与哗哗作响的塑料膜。

她把头靠在他怀里,用一副幼童害怕且依恋的姿态,轻轻叫出了那个词:爸爸。

是的,阿鲁斯一回到老宅就知道了真相。

妈妈魂牵梦萦的家,与她那早已去世的父母有关。

一张被尘封的老照片里,妈妈和她的爸爸妈妈,站在一棵半生半死的树下。

那幅壁画也在这时串起因果。

“要回家”并不是什么癔症的幻想,因为那棵树,是她对家最后的记忆。

曾经,阿鲁斯的外公因为在沙尘暴中出去找羊,便再也没有回来。

外婆也在那年随着丈夫一同去了。

这样的悲剧在我们城市人看来难以想象,但它,却真切地被遗留在妈妈的记忆深处。

她虽然也成了某人的妻子与母亲。

但女儿这个最初的身份,却被永恒地丢失在了只有一个人还记得的春天里。

如果她也就这么离去。

那么那棵生死树仅存的另一半,想来,也摆脱不了同样的命运。

阿鲁斯做了一个决定:

带妈找树。

想带她回到记忆最开始的地方,了却心愿,也想当做最后陪伴,看看她摈退了所有执念之后,究竟生命还有何所求。

电影此时发生二次转折。

出发找树的前一晚。

儿子在房里熟睡,失眠的母亲却隔着玻璃窗,看到了从未见过的幻象。

叮铃的旋律中,一支盛大的仪仗队跳着舞,用最欢乐的姿态朝她招手。

月亮倒映在湖面上。

而遥远美丽的湖畔,站着两个微笑不语的人。

那是爸爸妈妈。

他们举着火把,来接她了。

03

新生

《脐带》其实是后来的名字。

电影的原名是“漫游在蓝色草原”。

前者的意思明显直接。

而后者则为整部电影的拍摄色调点了睛,平添了一种幽幽野火般空灵浪荡的美感。

摄影曹郁的掌镜功力自不必多说。

整部电影的主题基调虽是国产银幕上少见的女性与母系形象,却从未陷入这种类型片最容易陷进的桎梏中去:

比如讲母爱必讲生育伟大,比如谈母职一定要谈自我牺牲。

《脐带》虽然讲的是母亲。

但镜头却一直聚焦在内蒙草原两代人之间生命力的传递上。

电影至少藏着三层重生。

第一层,关于创作。

创作,为人类存在而产生意义,却也投射着人类在环境中的局限。

比如儿子音乐人的身份。

他本想到大城市寻求突破,不想一辈子埋没于青草和马粪。

一个微妙的细节。

母亲从影片开始,便始终抱着一把小琴,是儿子早就丢掉不要的,不知道她什么时候又捡了回来。

阿鲁斯看着妈妈抱着自己丢掉的琴不放,慢慢悟了。

如果是真的热爱音乐。

如果是真的热爱家园。

那么对自己来说,是不是应该焕新这里,而不是逃离这里?

他开始聆听草原上那些从未被自己留意过的音乐:

风声、水声、母亲哒哒的脚步声。

这儿不该只有马头琴和呼麦

我们也不该一直活在过去

灵感一旦迸发。

就连落日卡在树枝桠的缝隙里这样平凡的日常。

搭配急促电子音的声响,整个画面也能重新焕发活力,美到像腔隙中跳动的心脏。

简直像一个老人重新年轻了一般。

直到电影最后。

阿鲁斯才下定决心,从母亲手里接回那把琴。

他既将那个丢失了音乐本质的自己找回,也让母亲眼前的人与记忆中那个弹琴的小男孩重合。

两代人的脐带,到了这一刻,也从有形化为无形。

电影讲的是母爱,也不止母爱。

它其实更多的是围绕一个母系的系统与她的子民之间的呼唤与洄游。

母子引出第二层重生——

关于这片肥沃,却也正在凋零的土地。

回到草原,普通话不能说,要说蒙语;摇滚没人听,得唱呼麦;不吃米饭,都喝酥油茶。

大城市再受欢迎的文艺歌手在母亲的跟前,也不过是个乳臭未干的小脏屁孩。

儿子在寻找母亲,而母亲也在寻找自己的父母。

而失落的传统,急需在新一代身上汲取新的血液。

就像导演说的:

这其实是生命与亲情循环往复的过程。

死亡与新生。

是最终结局的指引,它或许需要一份具体可触的亲情作为载体,但形式之下,却拥有比人类的感情更宏大细腻的内核。

草原民族的背景下,你可以理解为日月更替,牛群迁徙,草长莺飞。

电影有一幕。

脐带二字缓缓出现,背景,是九曲回环的支流相交,汇成河海。

比人更盛大的是宗教,比宗教更盛大的是神灵,比神灵更盛大的是自然。

其实电影到了这里,已经完成了它的使命。

只是免不了教人好奇。

这样壮丽的笔法,又会收尾在何处呢?

——说回妈妈的故事。

如果你还记得,导演将所有的情绪,都收拢在了那个夜晚。

那个在她的幻象中,父母举着火把,来寻自己回家的夜晚。

也是在那一晚。

我们第一次,听到了妈妈的名字。

“走吧,娜仁左格”

她怔了。

已经许久没有人这么叫过自己。

大儿子眼里,她是不懂事的疯妈,在儿媳妇眼中,她是家庭沉重的负担。

而在阿鲁斯眼中,妈妈就是妈妈。

哪怕他短暂地担负起“家长”的责任,但母亲于自己,仍旧是不可逾越的高山。

这样的情况下。

一个妈妈,又怎么能够离开自己的孩子,自由自在地去做另一个人呢?

直到导演给了这样一个结局。

夜晚。

在草原人民盛大的篝火狂欢里,大家骑马射箭,阿鲁斯演奏的马头琴声悠扬着传遍整个草原。

看到这仪式,大概懂了——

第三层重生,信仰的重生。

妈妈。

哦不,是娜仁左格,她再次陷入忘我的喜悦。

因为她现在什么都有了。

找回了自己的记忆,听见了古老的歌谣,身边还有儿子相伴。

我感到很幸福

阿鲁斯站在她面前,与她跳舞,和她说话。

他眼里含着泪水。

此刻妈妈变得分外陌生:她不像妈妈,不像妻子,不像长辈。

而是那个年轻的,他从未见过的娜仁左格。

她不需要再负担任何身份,只想被称呼那个最初的名讳。

看着他的眼泪,这个被叫做娜仁左格的少女有些吃惊。

闪烁着亮晶晶的好奇,轻声问道:

而儿子只是流着泪看她,摇摇头回答:

娜仁左格笑了。

她温柔地安慰面前的孩子。

也是到这里,阿鲁斯的眼泪再也止不住。

母亲,这是在与自己做最后的告别。

一舞毕,他看着她放开自己的手,走向远处。

这次,他也在湖畔,看到了那支华丽的仪仗队,以及呼唤着她乳名的男女。

过来呀

娜仁左格

少女看出了神。

她想继续往前走,却被身上的绳子绊住。

于是她最后一次停下,回头望向镜头,神情无措。

这次阿鲁斯会怎么做?

放心,《脐带》没有像大多数国产片那样,别扭地留给你一个宽慰,却又虚伪的结局。

牛刀掏出,脐带隔断。

母亲不会再回来,也不需要再回来。

她走向熊熊燃烧的火焰。

火焰那一头。

必定是一个水草丰茂的地方。

本文图片来自网络

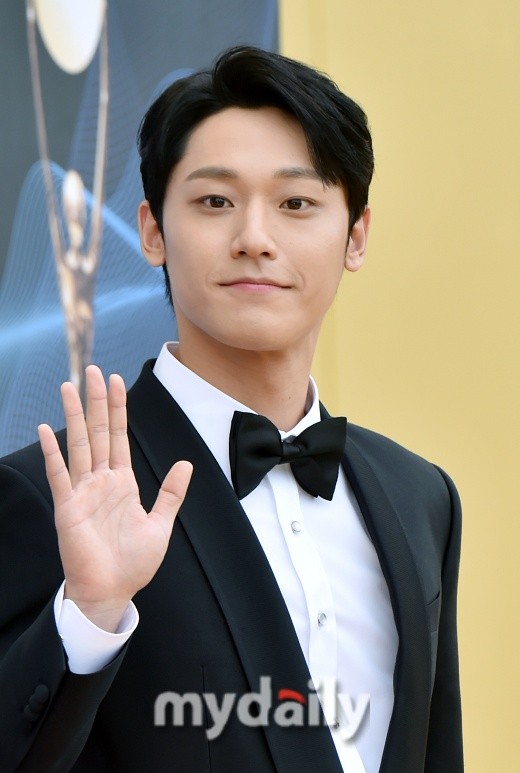

金世佳主演电影《最好的相遇》:治愈之旅,爱的真谛!

2107 电影资讯 2025-01-07

汪小菲凌晨喊话大S各自安好 目前该博文已被删除

1577 娱乐新闻 2025-01-09

一定要保护好张译

1568 娱乐新闻 2025-01-07

《康斯坦丁2》宣布被砍!遭到烂片牵连,项目进展十分绝望

1558 电影资讯 2025-01-10

经纪公司否认李到晛上半年入伍:具体日期还没定

1527 娱乐新闻 2025-01-09

赵雅芝酒红色长裙亮相海南电影节 仪态雍容优雅万千

1473 娱乐新闻 2025-01-09

郭晓婷回应站过车保罗 表示提议没被采纳是合理的

1471 娱乐新闻 2025-01-08

《芭比》发布预告 真人芭比开启喜剧冒险经历

1468 电影资讯 2025-01-07

61岁杨紫琼回马来西亚跨年,带法拉利总裁男友聚会,二人感情稳定

1468 娱乐新闻 2025-01-09

emmm,这惨不忍睹的爱情

1443 娱乐新闻 2025-01-08

官宣!张若昀66集古装大剧即将上映,预约热度赶超《庆余年2》

1442 电影资讯 2025-01-07

韩国总统夫人抢老公风头又被喷!脸越来越假,失礼翻车争议多~

1427 娱乐新闻 2025-01-09

“生不了孩子”的奔四女老师,出轨自己学生,结局太现实

1407 电影资讯 2025-01-10

被爆料养干儿子侵犯名誉 蒋雯丽将"娱记"诉至法院

1373 娱乐新闻 2025-01-07